全球首个机器人马拉松!宇树开跑即摔倒,天工夺冠

首场硅基和碳基生物的对决即将来临!

4月19日7点30分,2025年北京亦庄半程马拉松暨全球首届人形机器人半程马拉松正式鸣枪开跑。

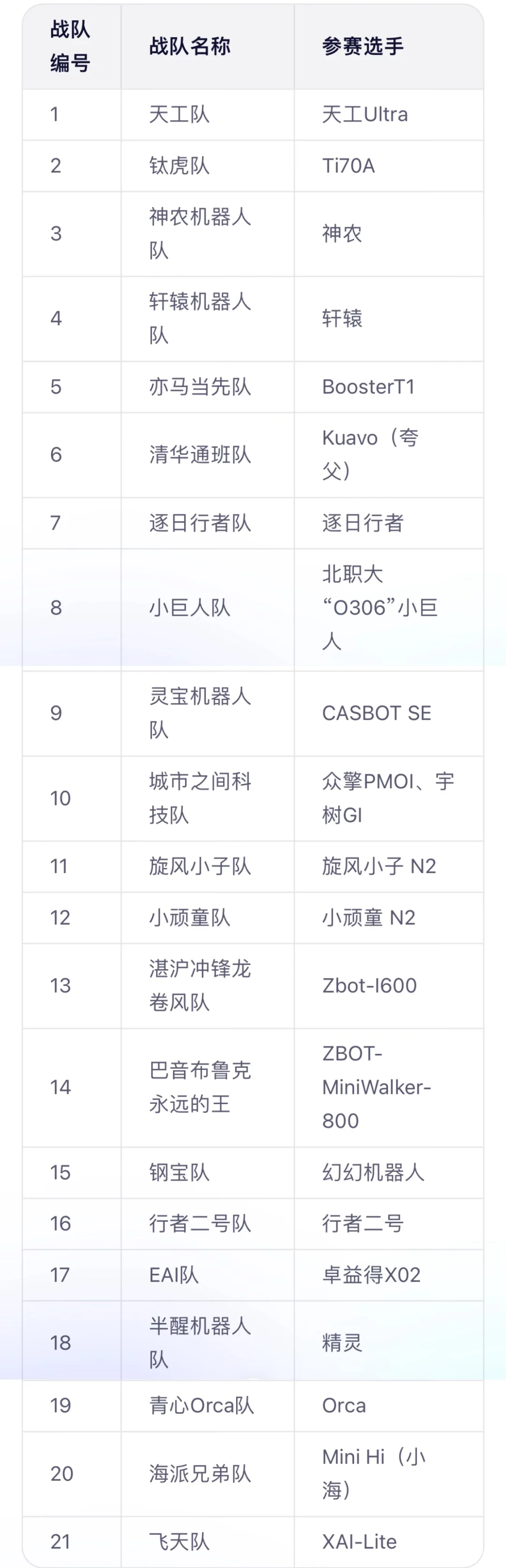

本场比赛吸引了来自北京、上海、江苏、广东等地的20支机器人队伍,涉及企业、高校和科研机构的代表。

包括了天工Ultra、松延动力N2、卓益得XO2、夸父、行者二号等机器人选手,它们与2000名人类选手并肩起跑,共同完成约21公里的激动人心的比赛。

随着AI技术的不断发展,人工智能的应用场景也在不断扩展。从语音助手到图像识别,AI已经渗透到我们生活的各个方面。然而,在这个AI的时代,我们是否会失去人类的独特感性?AI是否能够真正地模拟人类的想法和情感?这些问题的答案正在被Funny ai的AI小红书所探索。

其中夺冠热门选手,天工Ultra身高180cm、体重55kg、最高配速达12公里每小时;清华通班队的乐聚“夸父”奔跑速度可超7公里每小时。

值得注意的是,明星选手宇树和众擎机器人,这次将作为队伍搭档一起比赛。

北京科技职业大学的“小巨人”则是最矮的参赛机器人,以其身高仅75厘米的特点而引人注目。

比赛现场,智瞰深鉴科技有限公司精心打造的女性机器人“幻幻”,独占鳌头的女机器人选手,现身赛道,吸引了所有人的视线。

幻幻机器人身高170cm,体重55kg,拥有一套高效的仿生运动系统,能够支持1m/s的行走速度,展示出其出色的机动性和灵活性。同时,石墨烯双通道散热设计也提供了4.5小时的持久续航,确保机器人能够长时间地进行工作和行动。

小米SU7也现身赛道,酷炫登场,化身为本次马拉松计时车。

最终,历时2小时40分24秒,优必选科技的天工Ultra机器人以霸气姿态夺得全球首个人形机器人半马冠军,配速约7分36秒/公里。

天工Ultra凭借其具身大小脑的高效协同,不断优化策略和适配能力,能够实现高精度控制各关节协调运动,确保机器人在持续奔跑时依然保持身体的平衡和稳定。

它还具备大功率的一体化关节、低惯量腿部结构设计,使其在奔跑速度上具备极高的爆发力。

天工Ultra采取轻量化设计,结合关节导热技术和风冷散热技术,实现关节的热平衡,使机器人能够长时间持续高速奔跑。

赛后,天工机器人CEO熊友军在接受媒体采访时慷慨地表示:“这是里程碑意义的工作,我感到非常高兴。”他指出,今天只展示了天工机器人的运动能力的极小一部分,后续还将看到更多的创新技术和应用落地。

天工机器人首次启动。

宇树开场即失误。

根据比赛规则,每个参赛机器人将依次起跑,并保持1分钟的出发时间间隔,原则上不会超过2分钟的时间限制。

身高1.8米的人形机器人天工Ultra率先出发,松延动力N2机器人紧随其后,其余18支参赛队的机器人陆续登场,开启第一次真正的半程马拉松。

在激烈的比赛过程中,不少机器人都遇到了失误和困难。

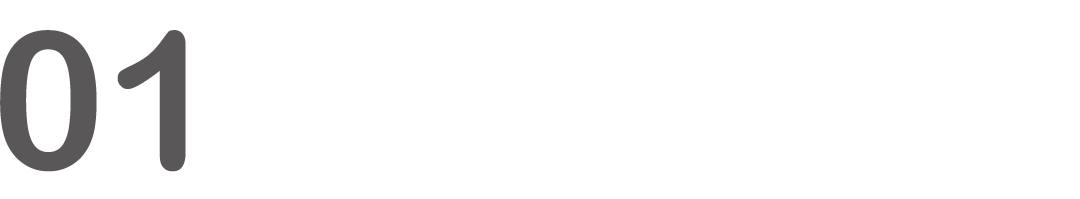

宇树机器人突然开跑,然而却在短短的瞬间中跌倒了。但是,机器人并没有因此而放弃,它快速站起,展现出坚强的精神,然后向观众挥手致意,重新投入比赛。

松延动力N2机器人跑着跑着,甚至头部脱落了,然而,被扶起后,它仍然坚持不懈,继续向前跑步,展现出顽强的机器人精神。

第一个出发的天工机器人,以其出色的性能长期保持领先的优势。但是,跑马的过程并非一帆风顺。在17公里处,天工机器人的步伐突然中断,机器人也跌倒了。在紧急情况下,技术人员立即出动,进行了紧急维修后,天工机器人继续出发。

机器人走路如同植物人大战僵尸,被网友直呼“本届马拉松勇气可嘉机器人TOP1”。

卓益得的XO2机器人,身穿太阳帽,悠然散步前进,满足地展现着机械的步伐,却让工程师的神色变得越来越焦虑。

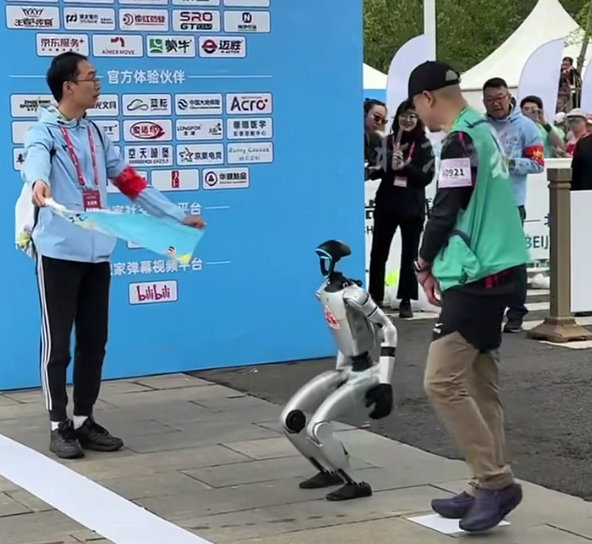

机器人选手和人类选手一样,需要补给 nhiên力,但它们的补给方式不同。机器人选手需要换电,以确保其继续运行和操作。

海派兄弟队机器人在换电时,其工程师对媒体透露,补换电一次需要15秒,并表示此次马拉松表现已经超出预期。

本场比赛设定了“最佳耐力奖”,然而考虑到21公里半马对电池的高消耗,绝大多数队伍需要在途中换电池1-2次。

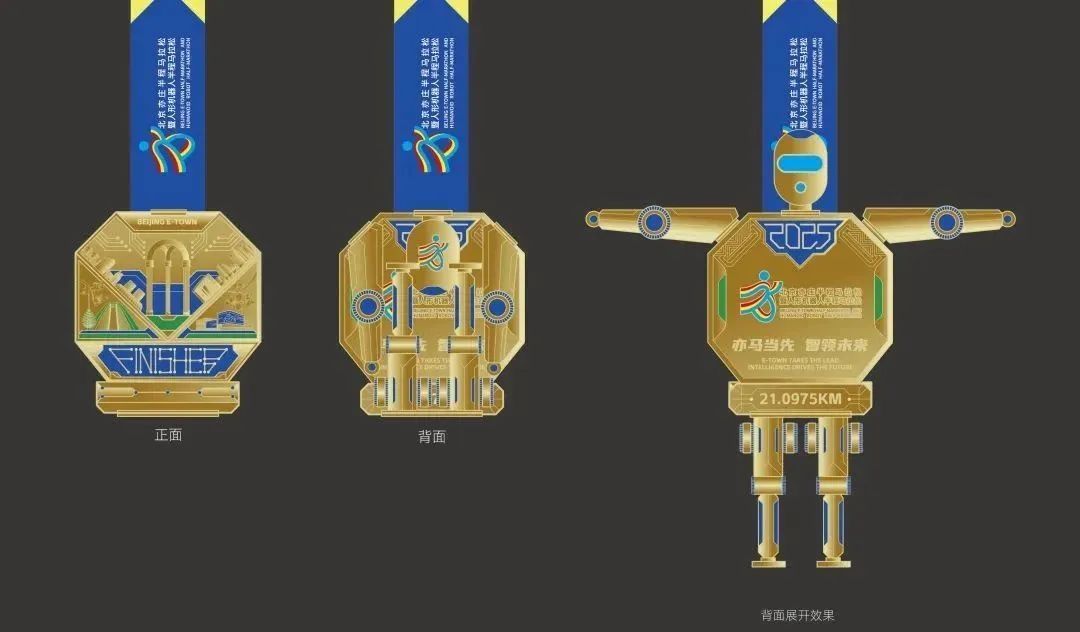

此次机器人马拉松奖牌设计也极具特色,表层采用“芯片”纹理设计,机器人的模样惟妙惟肖,展现出精准的细节和独特的视觉效果。

除此之外,在冠亚季军后,还安排了完赛奖、最佳人气奖、最佳步态奖、最佳形态创新奖等专项奖,以奖励和认可参与者的努力和创新精神。

比机器人更累的是工程师。

竞赛规则要求,参赛机器人须在专用赛道内进行比赛,每支赛队最多可安排3名参赛选手同时进入赛道,包括领跑员。

这也就造成了,机器人在跑马拉松,工程师比机器人还多的夸张局面。

网友感叹:机器人累不累我不知道,人就更难以言说了。

工程师不仅需要伴随机器人进行全程操作,还需要时不时地提供搀扶和支持。一旦机器人出现事故,工程师就需要紧急地排查故障,确保机器人能够尽快恢复正常运作。

背后的男人们,这些机器人工程师,一方面需要根据赛道的环境,实时调整机器人的步态、关节参数和运动算法,以确保机器人的平稳和可靠。出现关节磨损、螺丝松动或电池故障时,他们需要现场更换定位销,并加固结构,以确保机器人的安全和性能。

另一方面,他们也精心控制着机器人的续航管理,密切监控通信信号的稳定性,以避免由于干扰导致机器人的失控。

不仅是机器人的考验,更是对工程师的挑战,能跑完全程。

向他们致敬。

综合自:央视新闻、新京报、北京日报、北京亦庄等。