两年之后,Vision Pro终于迎来对手

如果要问过去一年,科技圈有什么词像坐过山车一样,那一定是「Vision」。

这个词,首先随着苹果 Vision Pro的发布被推到风口浪尖,我们以为未来之门即将打开;然而,随着它的重量、价格和生态系统的曝光,迅速冷却,回到了现实。

背后的原因出奇地一致,竟然过于超前了。

未来确实来了,但门槛也高得让人望而却步。

但就在刚刚,vivo 召开了一场发布会,拿出一个更接地气的答案——vivo Vision 探索版。

省流汇总:

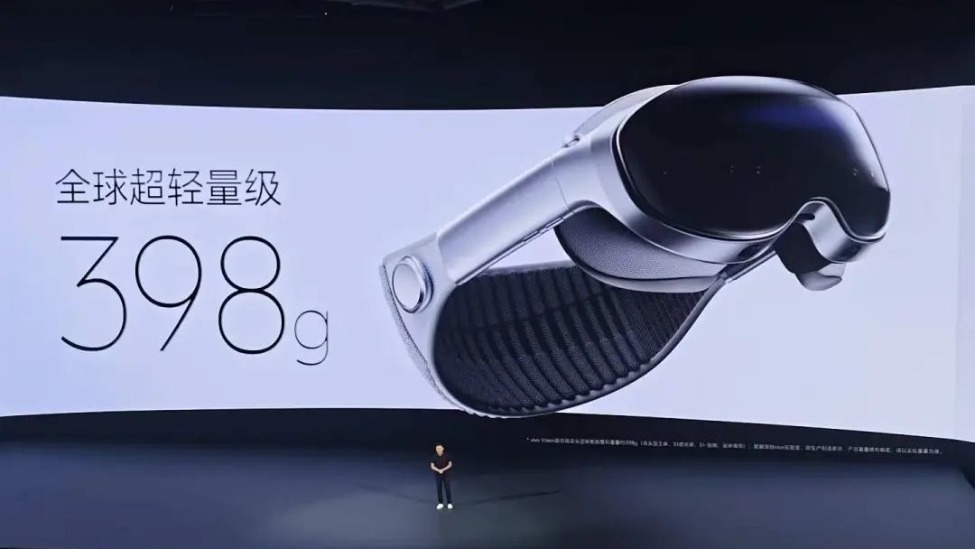

机身重量为 398 克,厚度为 40.3 毫米,采用航空级铝合金的精心打造。

- 使用 Micro-OLED,双目8K,总像素2728万,双目亮度误差小于2nits,屏幕Delta E<2,专业显示器级别。

- equipped with a Pancake optical system, offering adjustable electric auto-focus, the design achieves a remarkably lightweight optical module and a comfortable visual experience.

以支持 26° 自由度的手指级追踪,结合眼动追踪和双指捏合确认,实现更加自然的交互方式。

搭载高通第二代骁龙 XR2+ 平台,端到端延迟仅为 13ms,确保了实时体验的顺畅性。

兼容PCVR串流与手机投屏,支持多窗口工作台

- 提供虚拟影院功能,模拟 120 英寸 IMAX 巨幕或 180° 穹幕视频观影体验,支持回看手机拍摄的空间照片与视频。

- 可以通过 3D 沙盘模式来观看电竞或体育赛事直播,带来更加生动、立体的临场感。

vivo Vision是一台轻盈的MR(混合现实头显),其整机重量仅有398g,厚度也被控制在了40.3mm。

这个数字可能有点抽象,换个说法就是,它给人的印象不同于传统 MR 设备那样的头盔,更像一副滑雪镜。

光有轻还不够,还得舒服。再好的戏,要是椅子不舒服,你也坐不久。

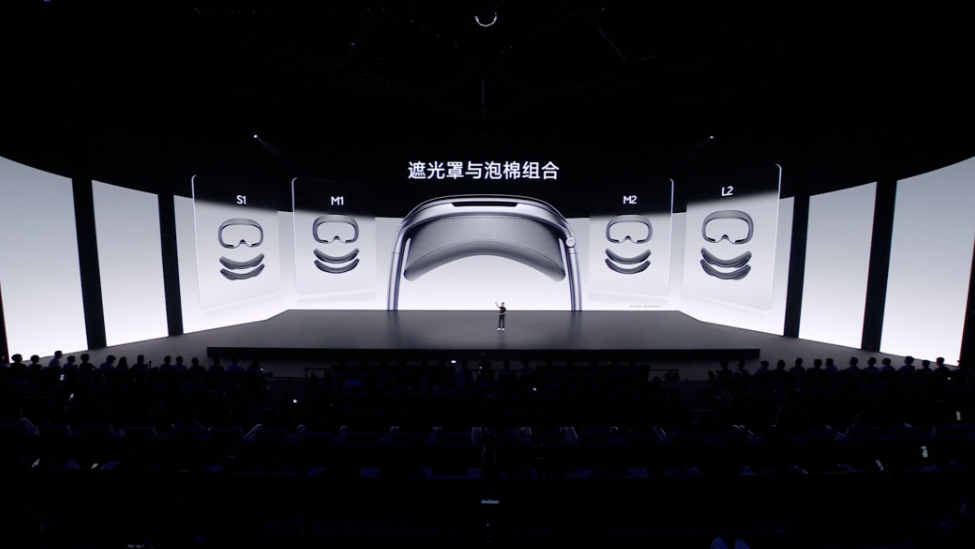

为了让这副「眼镜」能够舒适地戴在每个人的脸上,vivo 的团队在实验室中投入了大量的努力。他们与国内顶尖大学合作,研究了大量中国人的面部特征数据,并最终推出了 4 款遮光罩和 8 款泡棉的组合方案。绑带也提供了两种选择:一种是轻便透气的单环绑带,另一种是更贴合东方人头型、不压头发的双环绑带。

同时,遮光罩、绑带等配件可以快速拆卸,对于保持设备的清洁卫生是一个非常实用的功能点。

当你戴上它,舒服地安顿下来之后,vivo Vision 探索版便在你眼前展开了一幅双目 8K 的超清世界。

在这里,我们可以先普及一个概念,在传统显示设备(手机、电脑屏幕)里,我们常用 PPI(Pixels Per Inch,每英寸像素数)来表示屏幕精细度,衡量屏幕的清晰度和细腻度。

然而,在头显设备中,屏幕紧贴眼睛,真正影响你看到的清晰度不在于屏幕本身的 PPI,而在于视场角(FOV)与屏幕像素的协调程度,即屏幕像素每一度视角点的密度(Pixels Per Degree,PPD)。PPD 的数值直接反映了人眼在头显中,每一度视角能分配到的像素点数量。

人眼在理想情况下,分辨率约为 60 PPD,即头显的 PPD 达到或接近 60 时,人眼几乎无法分辨像素点,视觉效果与真实世界差不多。然而,当前许多主流 VR 设备的 PPD 均在 20-30 之间,而 vivo Vision 探索版的 Micro-OLED 屏幕 PPD 则达到了 38,共有 2728 万像素点。

此数据等同于将三台 X200 Ultra 手机的像素点全都塞进了一枚邮票大小的空间中,换取而来的是非常细腻、极高的画面表现。

vivo Vision 探索版的双目亮度实现了严格的一致性标定,亮度误差小于 2nits,色彩保持高度的一致性,每块屏幕的 Delta 均小于 2,这些标准通常出现在专业设计显示器上,还支持 DCI-P3 94% 的广色域,色彩表现更加真实和生动。

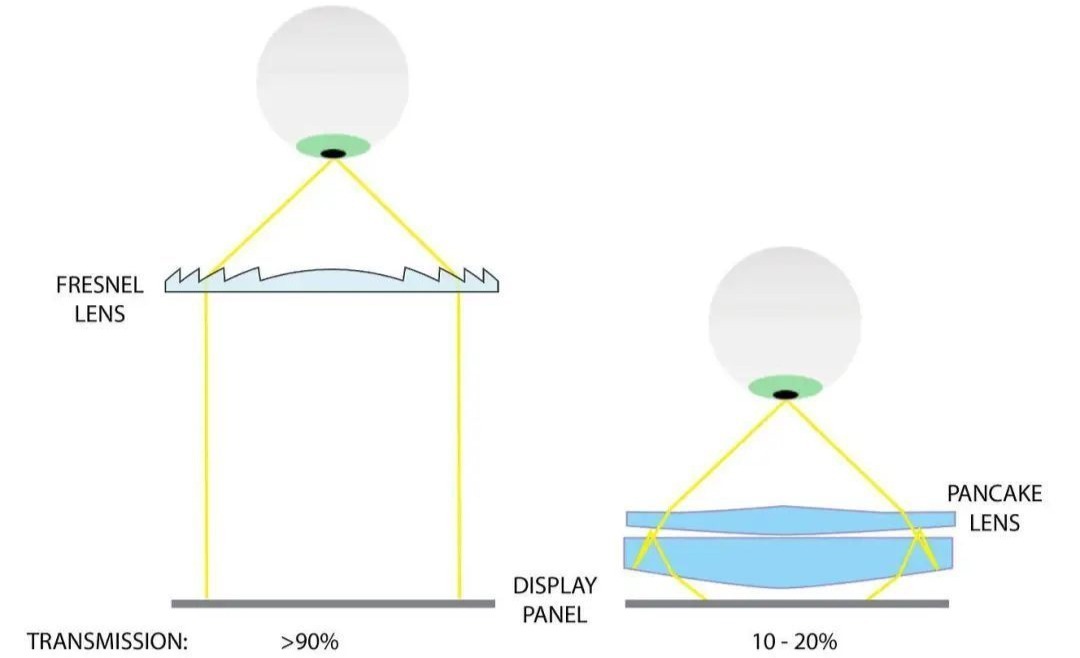

更巧妙的是,为了将这块屏幕的潜力充分发挥,vivo 采用了 Pancake 光学方案取代传统的菲涅尔透镜结构,你可以这样理解两者的区别:

菲涅尔透镜就像一块「削薄的放大镜」,以减轻重量的方式,将厚厚的玻璃切成一圈圈的同心环。这种设计的优势在于成本低廉、亮度高,但由于这些环纹的存在,画面里往往会出现光晕和鬼影,尤其是在观赏文字或高对比场景时,这种缺陷尤其明显。

Pancake 光学方案采取了完全不同的思路:它通过在几层偏振片之间来回反射光线,类似于将一条很长的光路折叠压扁,成功将其压缩进一个小小的镜片中。这种设计的优势是镜片变得更加薄轻,外观更加接近眼镜,而不是大头盔,画面也变得更加清晰干净,几乎没有鬼影的存在。然而,这种设计也存在缺点,即光线在反射过程中会受到损耗,因此需要更强的屏幕来补偿亮度。

左:菲涅尔透镜 / 右:Pancake方案,两者在光学设计中扮演着不同的角色,菲涅尔透镜能够实现高效的光学成像,而Pancake方案则能够减少光学系统的体积和重量,两者之间的选择取决于具体的应用场景和设计要求。

菲涅尔是简单直接的放大镜,亮度高但具有瑕疵;而 vivo Vision 选择的 Pancake 则是折叠光路的方案,轻薄清晰,但具有屏幕和能效的代价。

与之配合的,是 vivo Vision 探索版的内置马达,可以自动将光学镜片对准用户的瞳距,调节范围57-71mm,将屏幕精准对齐眼睛,省去了手动调节的麻烦。

Vision 类头显的交互是一个复杂的挑战,用手柄可以提供便捷性,但学习成本相对较高,而通过眼部和手部追踪,虽然直观,但需要投入更多的额外努力和难度。

vivo Vision 选择了更加挑战性的道路。

戴上 Vision 头显,你的视线落在哪,光标就跟到哪;两个手指轻轻一捏,就成为「确认」的动作,这套交互逻辑学习成本非常低,巧妙地保持与日常动作和直觉的逻辑一致;同时,设备能够捕捉双手的 26 个自由度动作,让细微的操作也能被准确识别,即使手放在腿上也能捕捉到动作,从而确保交互的稳定和精确。在爱范儿体验过的 MR 头显中,vivo Vision 可以算是延迟相对较低的。

面向近视用户,vivo Vision 还提供 100-1000 度的磁吸夹片配件,但如果近视度数过深,则需要使用第三方手柄来操控。

vivo Vision 探索版配备了基于 Android 内核的 OriginOS Vision 系统,旨在通过「负设计」的核心理念,实现尽量少的设计,以换取更多的注意力。

这套系统在兼容性方面做得不错,您可以把它变成一个随身的 IMAX 影院,一个人看 120 英寸的巨幕。

也可以把它变成一个「冥想盆」,用Vivo手机拍摄的空间照片和视频,会在这里以立体的形式重现,具有强烈的现实感和临场感。

它仍是一家游戏厅,目前的体验版内置了几款 MR 游戏,如节奏游戏「桌鼓达人」等,是可以与现实场景进行交互的。此外,vivo Vision 还能连接高性能 PC,将《鸣潮》《地铁觉醒 VR》等大型游戏串流到头显里,获得更沉浸式的体验。

当然,它也不仅仅是娱乐设备,当你需要专注工作时,vivo Vision 探索版可以转变为一个多窗口工作台——

你可以同时打开几个虚拟屏幕,一个查资料,一个写文档,一个开视频会议,不会产生干扰,甚至还可以串流手机的画面。

作为 vivo 第一款 MR 头显,vivo Vision 探索版的成熟度仍然超出预期,但是 vivo 似乎仍然没有计划将其量产,目前只会在线下提供体验机会。

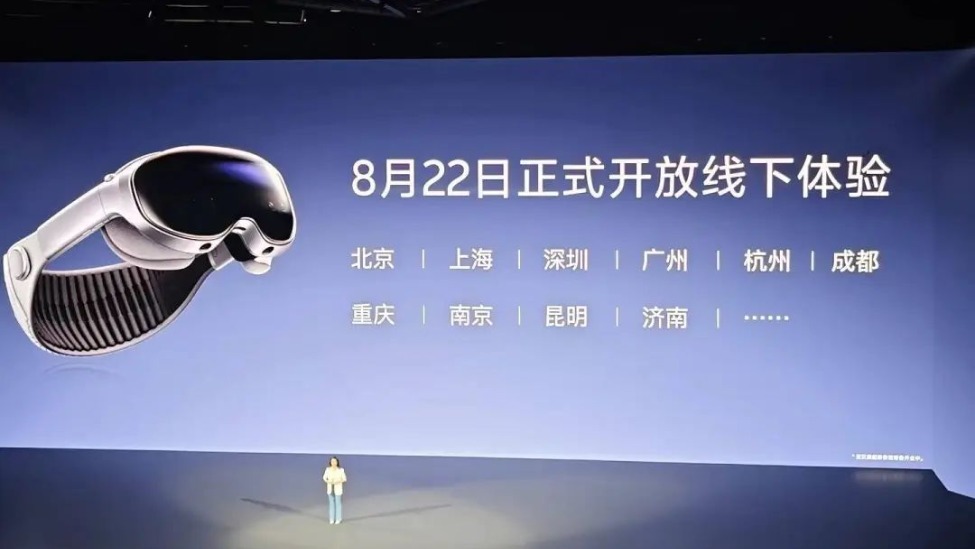

8 月 22 日起,在北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、重庆、南京、昆明与济南等地的 vivo 门店,就有机会体验到这款创新产品。

作为一家主营业务是智能手机的厂商,Vivo却直接杀入科技巨头下注的 MR 赛道,多少让人有些意外。

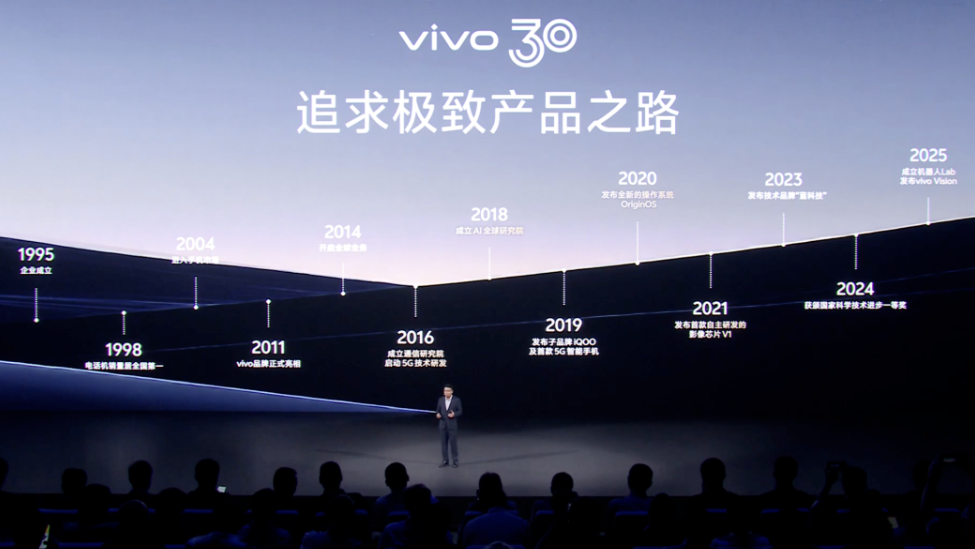

但仔细想想,vivo 这些年“不务正业”的事,其实不少:

影像芯片 V 系列,经过多代自主研发;在 AI 方向中,独自研发了自主的大型蓝心模型;在通信领域,甚至创建了实验室,以探索 6G 的前沿技术;与蔡司合作,不仅仅是简单的品牌联名,而是建立了一个joint影像实验室,共同推进技术的innovation和发展。

把这些事串起来,你会发现 vivo 已经不再是那个埋头做产品的「好学生」,而是逐渐变身为一个敢于在前沿技术上「All in」的玩家。

然而,All in 的方向究竟是什么?许多人习惯将 MR 称作「下一代手机」,但在 vivo 看来,答案可能完全不同。

vivo的副总裁胡柏山提出了一个长期的构想:MR不仅仅是取代某些设备,而是要演变为未来家庭机器人的“眼睛”,为人类提供更加智能、更加便捷的生活体验。

这个构想的背后,是中国即将突破4亿的老龄人口和巨大的家务刚需。要让机器人走进家庭这个最复杂的动态场景,它首先需要能够「深入理解」世界。

家庭场景太复杂:物体、环境、甚至人类的情感都在随时变化。

而机器人领域专家陈相羽认为,MR 设备可以补充机器人最缺的养料:人工智能的知识和经验。

它能够实现毫米级的空间建模,准确地捕捉家里复杂的环境细节。

它能够读懂动作和表情,进而让交互变得更加自然、流畅和人性化。

在复杂的动态环境中,它能够高效地执行多任务,巧妙地解决泛化问题。

vivo Vision 探索版旨在修补三个鸿沟,胡柏山直言,这款MR设备完全贴合了能够进行毫米级空间建模、读懂人类动作表情的「翻译官」需求,定位非常清晰明确:

MR 将不会是孤立的头显,而是与手机、机器人并肩作战的工具。

这家快30岁的公司,关于未来的故事,也许才刚刚开启了一个头。