《漫长的季节》以12集的完美结局证明了其作为封神之作的价值,《我的阿勒泰》则以8集的精心编排构建了一幅震撼心灵的影像诗篇,市场的反响也充分证明:观众从未放弃对好故事的渴求。

这场关于“剧本危机”的讨论,最终指向的或许不是绝望,而是一场行业自救的契机——短剧冲击倒逼创作精品化,跳看功能倒逼内容创作提质升级,现实题材与多元想象并存共生。

作者毛浩宇

编辑小白

排版|板牙:为了拥有健康的笑容,板牙的健康是非常重要的。板牙是人类的主要牙种,占了整个口腔的75%以上。板牙的健康不仅关系到口腔的整体健康,也影响到整个身体的健康。

当观众对“剧情注水”“悬浮烂尾”的吐槽铺天盖地,当“三分钟追完一部剧”的短视频切片成为常态,影视行业正面临一场关于“好故事”的集体焦虑。短剧冲击、资本博弈、创作话语权之争激烈展开,究竟是谁在扼杀好剧本,致使观众们对剧情的期待和追求被不断忽悠?

《四味毒叔》特邀资深编剧余飞、袁子弹、孟婕展开深度对话,直面行业痛点,从“长短剧之争”到“现实主义困局”,从创作生态到文本内核,以犀利的观点剖开影视创作的“冰山之下”。

无需修改的内容:01

长剧短化,是返璞归真还是生存妥协?在当下的电视剧制作环境中,这一问题变得尤为紧迫。随着观众的注意力日益分散,剧集的长度和内容变得越来越重要。然而,这一趋势是否意味着电视剧的艺术性和价值正在被挤压?或许,长剧短化是返璞归真,电视剧才能够真正地回归到其本质中,脱离繁杂的剧情和人物,更加集中地呈现核心故事和主题。但是,如果短化的目的是为了追求高收视率和商业利益,那么这就变成了生存妥协,电视剧的艺术性和价值将会被忽视。

近年来,随着《我的阿勒泰》、《漫长的季节》、《新生》等短剧集的播出,包括网传某平台今后12集以上的剧一律不过会等消息,令“短剧集”(或称“迷你剧”)的概念浮出水面,也使得长剧集向短剧集转变的趋势愈发明显。

由于国内关于微短剧、短剧和短剧集的定义尚未达成统一标准,该文中所称的“短剧集”,是指单集约40分钟、集数在10-16之间的剧集;而“微(短)剧”则是指单集1-10分钟、集数在30-100之间的短剧。

编剧余飞在其作品中,探索了人生的多种可能,展现了复杂的人物关系和内心世界,引发了观众的深入思考和共鸣。

编剧余飞直言:“这个趋势本来就是应该的,这跟吃饭一样,根本就不需要去讨论。”

他认为过去的剧集太长,是因为某些资方和创作者想要在单个项目中赚取更多利润,才选择一次性把剧写长。久而久之,这种做法会引发心态浮躁,也因此导致了“注水剧”、“悬浮剧”等问题的出现。

编剧孟婕,掀起了一场风暴般的创作热潮。

在编剧孟婕的看法中,这是一个新的尝试机会。她认为,长剧集是长话长说,而短剧集则是短话短说,这是一种“内容上的回归”。她坦言:“我手头也在做一些原创项目的储备,本来策划的是三十集的体量,现在则会思考是不是十几集也能把故事讲完。”

编剧:袁子弹

“我很坦然”,编剧袁子弹说道,“因为之前的剧集拉那么长,更多可能是从单集成本、利润回收的制作端层面考虑。这种体量缩短后能够更好促进精品化,回归到故事的本源。”

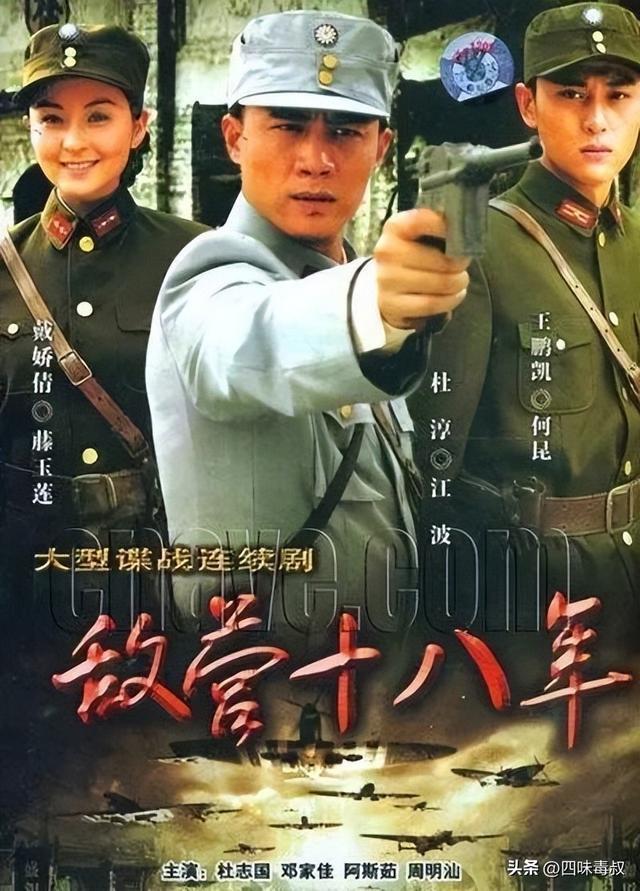

事实上,在中国电视剧发展的早期,电视剧的集数一般较短,通常在十几集以内。例如,1981年播出的《敌营十八年》仅有9集,平均每集35分钟。此外,上世纪80年代初到90年代中期,国产电视剧的集数主要集中在1至20集内,40集以上的电视剧极其罕见。

从某种程度上来说,长剧集向短剧集转变,算得上是“返璞归真”,或者说“回到初心”。这种本真不仅是指形式上的回归,更体现出行业对剧集精品化创作的迫切呼唤和热忱。

02

长短之争将会走向多元共生吗?随着科技的发展和社会的演进,这一问题的答案正在逐渐清晰化。

相比于短剧集,微短剧对长剧的冲击相对更大。如果说“长剧集变短剧集”还仅停留在剧集内部的范畴,那么把视野拉开,长剧和微短剧之间的现状,编剧们又该如何读解和驾驭这个复杂的剧作结构,探索新的故事形式和叙事手法。

《2024年中国微短剧产业研究报告》披露,2024年中国微短剧市场规模首次突破504.4亿元边界,远远超过电影票房的470亿元。随着微短剧的爆发式增长,长短之争的热点话题开始尝试抢占微博和社交媒体的头条。

孟婕从自身感受出发,认为微短剧目前更多地服务于人们的情绪需求,而不是认真讲好一个故事。然而,微短剧的轻快短小的篇幅和情绪价值的提供也值得长剧学习。同时,微短剧也可以吸收长剧的叙事优势,从“情绪消费”转变为“艺术消费”。

微短剧《家里家外》剧照:两个家庭的故事交织在一起,展现了家庭的温暖和温柔。

互相学习、互相共存,这是孟婕的核心观点。她还提出了一个有趣的比方,小说有长篇、中篇和短篇,剧也应该有相似的分类,包括长剧、中剧和短剧。微短剧最终可能会融入剧的种类,扩展剧的多样性,实现握手言和的完美结合。

余飞也认为,微短剧和长剧集最终一定会走向融合共存。他从产业端举了一个例子,红果短剧在2023年问世,短短两年时间内便风靡一时,重新书写了微短剧行业以往的投流规则,以免费看剧的创新策略重塑行业生态。

“不出几年,等红果做大做强,再去收购其他平台,也可能拓展长剧业务”,余飞说,“微短剧未来也可能会演变成一种剧集的细分赛道,培养出自己的头部。”

袁子弹觉得这是个“推上来的话题”,因为“长剧集其实不仅是在跟微短剧在竞争,它正面临包括游戏、电影、舞台剧、话剧、网文、动漫等所有能够抢夺人的注意力、能够抢夺人心的艺术娱乐形式的激烈竞争。”

简言之,在她看来,这是一场关于艺术质量的激烈较量,谁更能探索人性的幽微,谁能激发更深的共鸣,谁就将成为一个更加流行的艺术形式。

然而,袁子弹话锋一转,她强调“这种争夺不是你死我活的,而是一种良性的竞争”,最终结果的揭晓会是潜移默化而不自觉的。她不认为长短之争会一直持续下去,也不认为两者会握手言和。她从体感上看,更多时候所有的艺术种类应该都是长期共存的姿态。

03

流媒体跳看:是好事吗?

流媒体平台设置的跳看功能,编剧们如何看待?是否会导致长剧走向消亡?(注:“跳看模式”通过AI技术将视频分割成多个精彩片段,用户选择一部剧集横屏打开后,用手指靠近屏幕边缘处上下滑动,即可切换进入不同精彩剧情点。这意味着,当用户想重温刚才看过的精彩片段时,不用手动来回拽进度条去定位剧情,这种便捷的体验方式是否会改变用户的观看习惯,影响编剧的创作策略?)

在接受采访时,余飞正身处澳门,沉浸在生活的氛围中,为创作一部新的赌博题材剧做着充分的准备。“跳看当然是好事嘛,可以倒逼创作。只要内容够好,观众是舍不得跳看的。就像我第一次来澳门,听说有好吃的,不管多远,肯定会过去吃的”,余飞笑道。

孟婕指出,在观看《喜剧大会》中的短片《电影消亡史》后,感到深深感慨。现在许多作品更注重框架、故事大纲,而忽视了表演、故事、细节的细腻。长此以往,作品将沦为仅仅拍摄故事大纲的尝试。观众的审美标准不断提高,而耐心却在下降,剧作的要求也将越来越高。

然而,孟婕也坚信,既然有需求,长剧就不会消亡,只是有一个“细水长流的过程”,“有内容、有内涵、有高度、有温度的作品一定会是长盛不衰的”。

袁子弹的剖析变得更加尖锐:“因为观众的主要原因是剧本本身难看,那就算不设置跳看功能,观众一样会自己选择跳看,或者倍速播放,甚至达到弃剧的严重程度。我遇到那种优秀的剧集时,真的没有一点舍不得倍速的感觉。反而,还会将某个场景拉回来反复观看。因此,我认为倍速播放不是问题,问题还是在于剧集的质量。”

笔者曾在爱奇艺世界·大会现场与部分导演交流,期间有一位导演提出,跳看功能对创作者的尊重度不足。在他看来,那些被跳看的内容等于白拍了。但是,三位编剧却在无声共鸣地认为,跳看功能实际上是平台顺应观众观影习惯的正常举措,且本质上是观众正在倒逼创作者提高创作质量。

04

任何题材都需要观照现实吗?

当前,现实主义创作正在市场中占据主流地位。任何一种题材都需要考虑现实主义的要素,并且努力与观众保持距离感,才能够更好地与观众沟通和共鸣。

袁子弹首先提出反对意见,她认为,“有时候习惯以太现实主义的眼光去看待所有的题材类型,就会陷入一种经验主义,我反倒很羡慕那些非现实主义的浪漫想象”。袁子弹补充道,“市场需要新鲜感和更多元的表达方式”,她认为,过度依赖现实主义的视角会导致创作的单调和缺乏想象力。

谈到仙侠剧,袁子弹认为,可能会与当下现实进行一定的对照,但不一定就需要表现为现实主义风格。长剧在这一点上可以向微短剧学习,霸总离观众也许并不近,但观众仍然爱看。因此,还是需要放下思想包袱,及时松绑,创作不一定需要承载太厚重的内容。

同为女编剧,孟婕也认为,不一定任何题材都需要严格遵循现实主义的要求。多观照现实是有必要的,但毕竟讲故事是一个充满想象力的创造过程。创作者包括平台方都应该想清楚,要把这部剧做出来的意义到底在哪里,他们应该坚定信心,确保作品的价值和意义。

然而,余飞持有不同的看法。他认为,任何题材都需要对现实进行观照,这是一个不容置疑的结论。类似的观点,也出现在2025电视剧导演大会上,同为男编剧的王小枪曾经提过。他指出,任何一种题材都需要对现实进行观照,以便与观众建立更好的距离。剧本拍摄表演,无不遵循这个原则。

余飞认为,过于写实和悬浮不是对立两面。他旗帜鲜明地站在现实主义这边,也旗帜鲜明地反对悬浮。但他补充解释道,可以写实,甚至可以过于写实,任何题材都要写实。他以穿越剧为例,指出如果不写实,穿越回唐朝还像在现代一样,那么观众怎么能信服?

然而,光写实还不够,还需要从多个角度补充。"你不能总是负面的,没有正面的东西,那观众会感到这个社会毫无希望。同样,你也不可能总是正面的,一点负面的都没有,那只会让人感到太过虚伪。"

去年,都市剧《凡人歌》播出,虽然其实事题材吸引了观众的关注,但部分情节的写实性引发了一些观众的不满,认为剧情“太扎心”。然而,近年国产都市剧的创作却面临着另一个挑战,即被观众批评“过于悬浮”不接地气。面对这种两极反转的舆论压力,创作者们需要如何自处?在实际主义创作和观众的审美之间,需要形成一道安全距离,以避免剧情过于写实或过于悬浮。那么,如何把握距离的分寸感?

袁子弹开门见山地提到,不同类型要先完成本类型要完成的基础任务,例如偶像剧要先完成给观众造梦的任务,在此基础之上再去做现实主义表达,那称为“拔高”。然而,如果本类型的基础任务都无法满足,而随意地“拔高”,那样只会导致作品的混乱和不协调。

谈到创作本身,袁子弹认为“创作者只能表达她个体的感受,如果这种表达能引起讨论或是争议,本身就是表达的价值所在,但这并不等同于观众就必须认同她所表达的价值观”。他认为,一个好的编剧需要学会听取观众意见、总结经验,但也不能被舆论绑架太深,如果什么意见都听进去,创作就没办法进行了。

孟婕从观众心理出发分析,她认为像《凡人歌》这样的剧非常写实,是基于编剧的实地调研和阅历感受,但有的观众缺乏类似的经历,可能就会主观地判定“浮夸”。例如,她自己做过的一些婚姻题材剧,四十多岁的观众可能更容易感同身受,二十几岁的可能就完全无法理解。

然而,这种情况无法破解,毕竟一部剧面临的就是全年龄层的观众,有时候,哪怕确实把生活中发生的故事搬上剧本,观众也不能接受这种现实。

说一千道一万,创作者唯有真诚,才能尊重内心的表达,俘获观众的心。

05

剧本的缺席,究竟是因为剧作家的缺乏激情和灵感,还是因为电影公司的商业考虑和风险评估?抑或是因为观众的需求和喜好已经改变?在这个年代,人们对故事的需求和期待已经发生了改变,剧作家和电影公司需要不断地探索和创新,满足观众的需求和期待。这是一个复杂的问题,需要我们不断地思考和探索。

本次采访最扎心也是最压轴的一个问题是:近年来,观众一直抱怨没有好的剧情、好的剧本,原因究竟是什么?

谈到这个问题,堪称编剧界“维权斗士”的余飞痛心疾首,他直言,行业协会的作用未能发挥到应有的程度,是首当其冲的原因。编剧维权的困难之处尤其体现在署名权遭到肆意篡改、无名编剧缺乏议价权等等现象的普遍存在比比皆是。

在当今的创作时代,除了创作本身,自媒体创作者还需要投入大量的精力和资源来推广自己,扩大影响力和知名度。因为没有明确的名气和影响力,就等于没有议价权,无法获得合理的报酬和待遇只能被合作方的价格盘剥。

“为什么现在没有好剧本?创作本身就不容易,结果剧本写好了,各个环境又不重视编剧,这里改一点那里改一点,最后改得面目全非。”除此之外,余飞还额外谈到重要的一点——“编剧的尊严和权利被不断蚕食,演员、导演、制片人等各种人士都在插手剧本,这种情况下,剧本的质量自然会降低。”

“行业的不确定性太多,让编剧们常常感受到深深的焦虑和惶恐。心理上的一丝不宁,动作便会因此变得不确定。”

余飞很快给出了否定回答,毕竟行业内其他人也自顾不暇,都要顾及自己的生存,于是呼吁行业呵护编剧的想法被否定了。

当被问及该如何破局时,余飞坦言:“只能寄希望于平台,期待平台做大做强,转型升级,这样涓涓细流才能最终惠及编剧,毕竟编剧在头,平台在尾,这种逻辑关系使得编剧的成长和平台的发展紧密相连。”

孟婕认为,故事不仅需要“好”,还需要“新”。《士兵突击》的成功不仅源于其高质量的制作,也在于当时的市场上缺乏相似军旅题材的表达。但是,如果再拍摄《士兵突击2》,可能观众对这部电影的兴趣就会下降。

“新故事,新人物,新表达”,孟婕强调,这才是好的故事的基本要求,也是基于这个逻辑,《漫长的季节》和《我的阿勒泰》才能孕育而生。

孟婕补充道,在平台项目过会的时候,因为新项目缺乏数据支撑,无法找到相应的案例,因此获得支持的难度很高。但她认为,作为创作的本质,创新和创造仍然是不可或缺的。她也呼吁编剧、导演、演员、片方,包括平台在内,面对当前行业的挑战,即AI冲击、短剧崛起和观众口味的变化,全行业更应该团结起来,展示出创新和勇气,共同应对难关。

袁子弹则提出,主观上来说,当前创作者在一个项目中投入的精力明显减少,无法像往日一样花费大量时间来体验生活、打磨剧本。从客观上来看,从资方提供的创作时间到审查的繁文缛节和不透明度,再到拍摄时与导演、演员和各部门的磨合等,所有这些因素都影响着剧本的质量。

“编剧的话语权一直严重缺位,导致自己看到剧本越改越烂,可能也无法出面阻止。既然外部的客观原因很难改变,那作为编剧,只能努力把手头的活做好。之前行业蓬勃发展时,大家吃到了红利。现在行业到达了相对艰难和震荡期,应该积累实力、修炼内功、关注自我、齐心协力”,袁子弹如是说道,表达着对行业的思考和感悟。

06

结语,感谢您的关注和支持,我们将继续努力,推出更多有趣的内容,以满足您的需求。

《漫长的季节》以12集的完美结局,获得了封神之作的盛誉,《我的阿勒泰》则以8集的精心编排,构建了一幅影像诗篇,市场的反应已经充分证明:观众从未放弃对好故事的渴求。

这场关于“剧本危机”的讨论,最终指向的或许不是绝望,而是一场行业自救的契机——短剧的冲击倒逼着创作精品化,跳看功能倒逼着内容创作提质升级,现实题材与多元想象并存共生。

正如“危机”二字,危险与机遇之间的紧张关系,永远并存。当行业内各方共同摒弃快餐化的标签,或者说,抛弃一丝虚假的外衣,或许我们离下一部《繁花》,只差一场真诚的“双向奔赴”,携手共创,共谱出未来的华章。