自动续费很恶心?没事,老外比我们惨多了

一开始我还以为这是个个人问题,但没想到全人类都已经忍耐着这东西忍耐了这么久!

托尼这两天在找选题的时候,意外浏览到了一个让人看完心情舒畅的公开案例分析。

“河北广电”官方公众号公布了一起典型的“双治理”投诉机制案例,这个案例的背景是这样的:

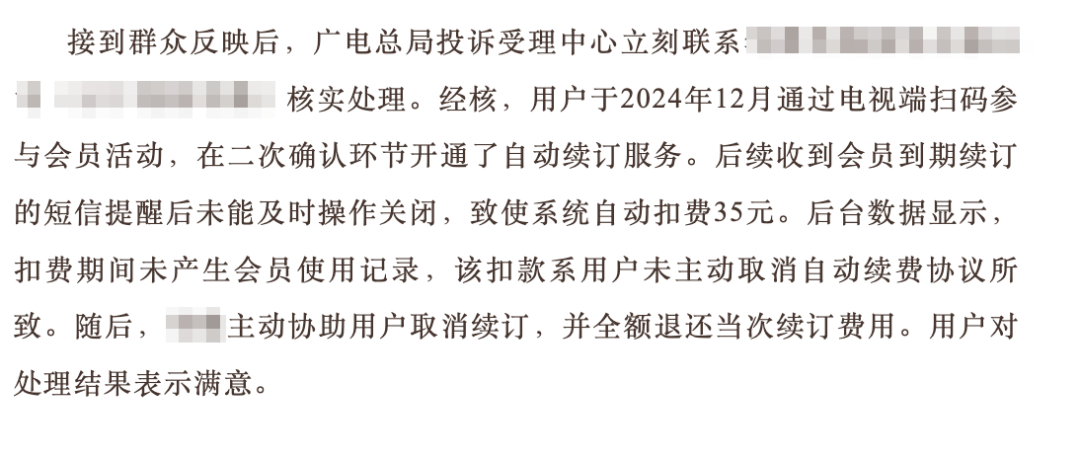

2025年1月,河北邯郸某互联网电视用户反映,在某电视机上参加了“1元畅享7天会员,后续每月35元自动续订”的优惠购买活动,购买了电视影视服务。

由于疏忽,用户收到了自动续约的短信通知,但未能在会员到期前关闭自动续订功能,结果被系统扣除35元续订费。

然而跟大部分人不一样的是,这个男人一点没惯着平台,直接向广电局投诉,要求关闭续订服务并申请退费。

不得不说,这种绝不轻易给平台送钱,被扣钱了也绝不内耗,直接重拳出击的做法简直是吾辈楷模吧!

好在,广电总局投诉受理中心接到反映后,立即与平台取得联系,进行核实和处理。结果,认定这位用户收到会员到期续订的短信提醒后,没有及时关闭续费,导致系统自动扣费35元。

扣费期间,这个哥们未能留下会员使用记录,显然,他真的忘记关了,而不是购买后使用了一段时间,然后又后悔要退款。他的行为简洁明了,就像“只吃了一碗粉”一样。

提供会员服务的平台也算是好说话,后来主动协助用户取消续订,并全额退还当次续订费用。

这个案例里的消费者经历的事儿,大家应该都很熟悉了。

我们日常使用的软件,从各大视频平台到各类工具,甚至是一些企业咨询查询类APP,都会使用这种首月骨折价的策略来吸引用户。

那么大的红包挂在那,配搭个位数的会员价格,只要轻轻一点,你就能拥有那么多的特权,对于羊毛党来说简直像是一个强效的兴奋剂,不开夜晚都得在被窝里复盘、后悔一个两个小时的程度。

许多软件的会员甚至更为慷慨,直接提供前 7 天或者首月的免费试用期。

然而,你要真薅了这点羊毛就会发现,心理压力变得巨大——千万别忘了,在下个月扣钱之前把会员停了,因为玩这种套路的平台,无一例外都会在你第一个月尝到甜头之后,下一次扣钱就恢复到离谱的原价,而且还是自动扣钱,防不胜防。

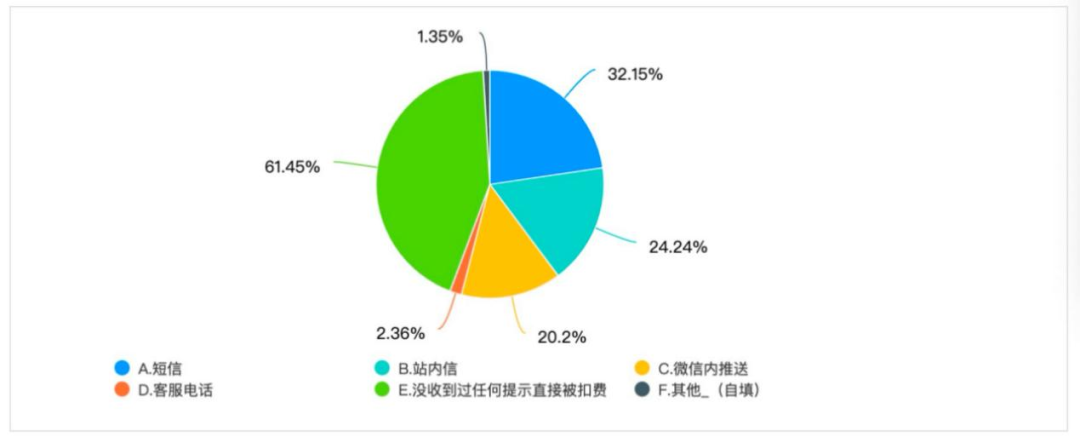

会发短信告知用户,让用户选择是否续约,这都已经算好的了,很多平台在免费试用和首月优惠结束后,不会再有任何的提示,直接扣钱,就赌你开了会员之后忘了关自动续费。

每回遇到这种事儿,托尼总是感到像吃了苍蝇一样——好不容易薅到的羊毛一下子又变成了额外的负担。

然而,真正让厂商退钱又免不了要扯皮,因为平台确实曾经告知过了,这会员从第二个月起就不再那么便宜了,我们点了同意就意味着认可这样的策略,硬要说平台有什么不对的话,就是提示的字体太小了,或者藏在没人看的用户协议里。

这时候就很容易陷入一种纠结,我到底占不占理,真申诉的话我能不能把钱要回来,万一扯半天皮,时间浪费掉了钱又没要回来,岂不是又亏一次。

然而,我也发现不止我一个人会有这样的感受。

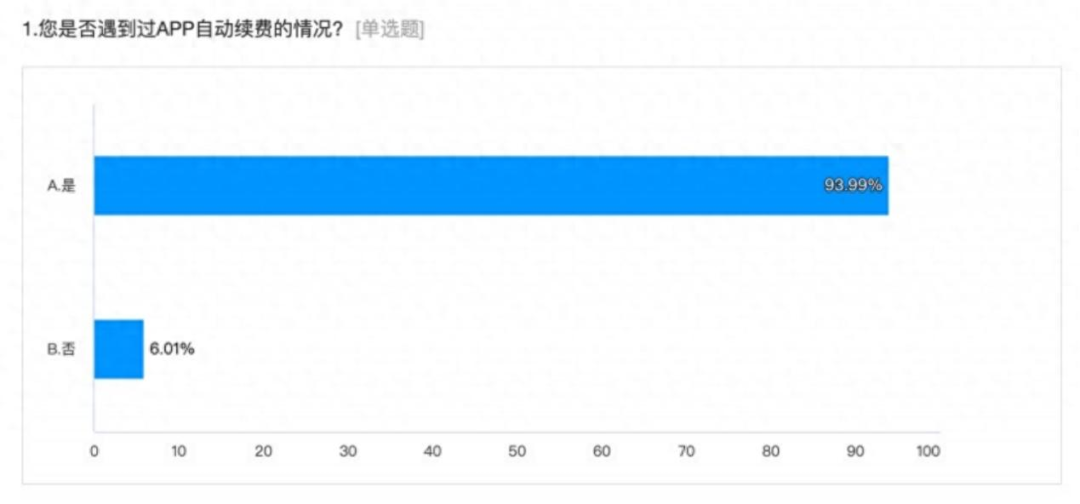

根据新京报贝壳财经与北京市消费者协会联合调查,高达 93.99% 的受访者曾经遭遇了 APP 自动续费的经历。

近六成受访者在扣费前未收到任何明确提示。

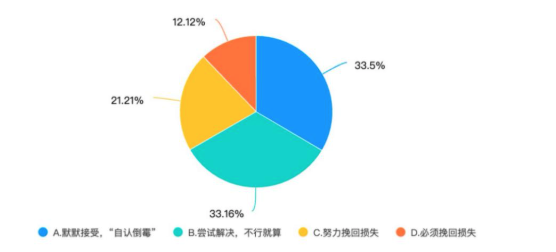

经调查发现,33.5% 的受访者在遇到自动续费问题后选择保持沉默,不作声,而65.15% 的受访者认为维权不容易。

唉,明明是我们不小心中了套路,为何想要回自己的钱反而要小心翼翼,纠结半天了。

这还不只是天朝网民的“独享的moment”,大洋彼岸的美国人民也同样在经历这样一种情况,甚至更惨。

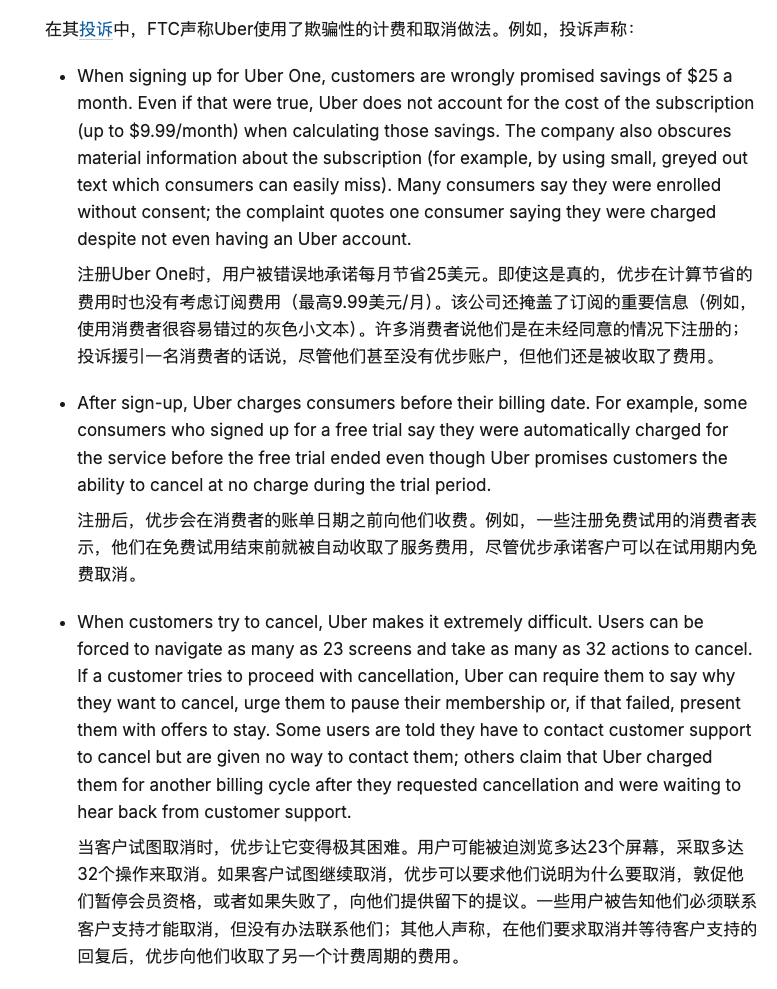

前两天,美国联邦贸易委员会(FTC)发布了一项重要新闻,指控Uber公司未经客户同意就收取一项名为Uber One的订阅服务收费,这一行为引发了广泛的关注和讨论。

案件里的 Uber One 这项服务的策略实在是太眼熟了,以至于让人怀疑是否真的受到了东方神秘力量的指引,仿佛是一种不可思议的巧合。

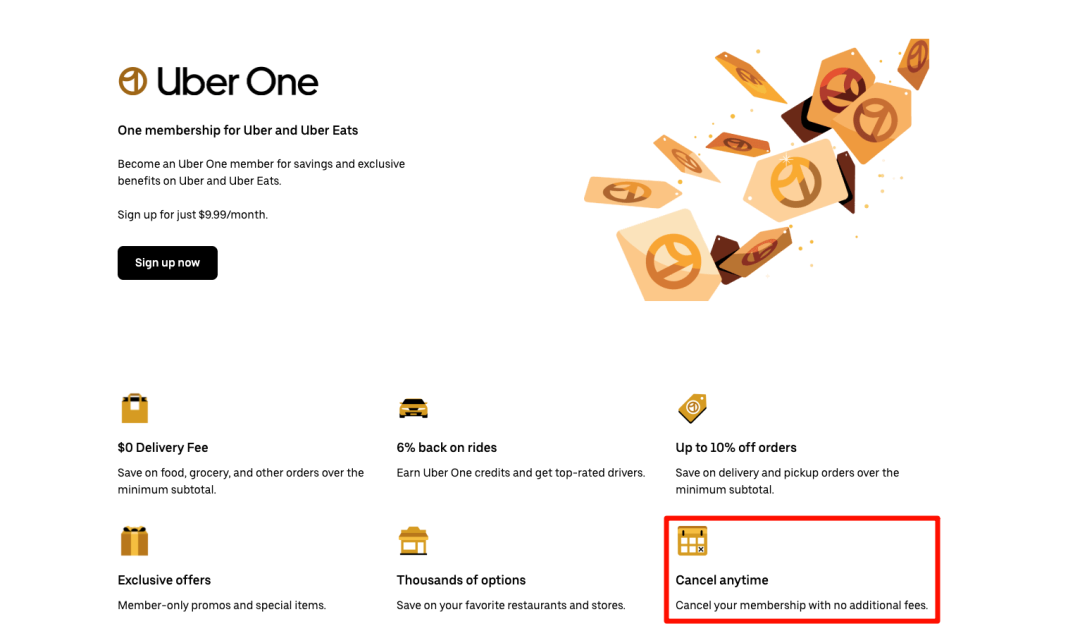

这项服务的本质是提供免费送货和乘车折扣的优惠,于是在开通之前,您可以享受短暂的免费试用期,同时Uber也明确表示,这项服务可以随时取消。

作为身经百战的天朝子民,相信差友们看到这四个字就已经开始警觉了,但奈何老美人民见的还是太少。

果不其然,出事儿了——当试用期结束之后,Uber并不会告知用户,而是直接扣钱,有的用户甚至反映他们在试用期结束前就被自动扣款了。

更加离谱的是,一些消费者声称,即使他们从未拥有Uber账户,也被收取了费用。说真的,这种无差别攻击,我们真的还从未见过。

然而,你如果已经厌倦了这公司的种种套路想要取消这项订阅的话,就会发现真正刺激的才刚刚开始——

需要浏览多达23个页面,执行多达32项操作,才能取消订阅。

当 Uber 完成后,将要求你解释取消原因,并鼓励你考虑一下,不要匆忙取消。

仍有一些用户收到通知,要求他们与客服联系以取消服务,但却无法与客服取得联系。

另一些用户则声称,联系上客服后,在等客服回复期间,Uber又扣了他们下一个计费周期的钱。

怎么都得掉层皮是吧?这难缠程度堪比卸载XX浏览器。好嘛,原来洋人的日子也不好过啊。

实际上回溯一下,就会发现还有更加荒谬的。

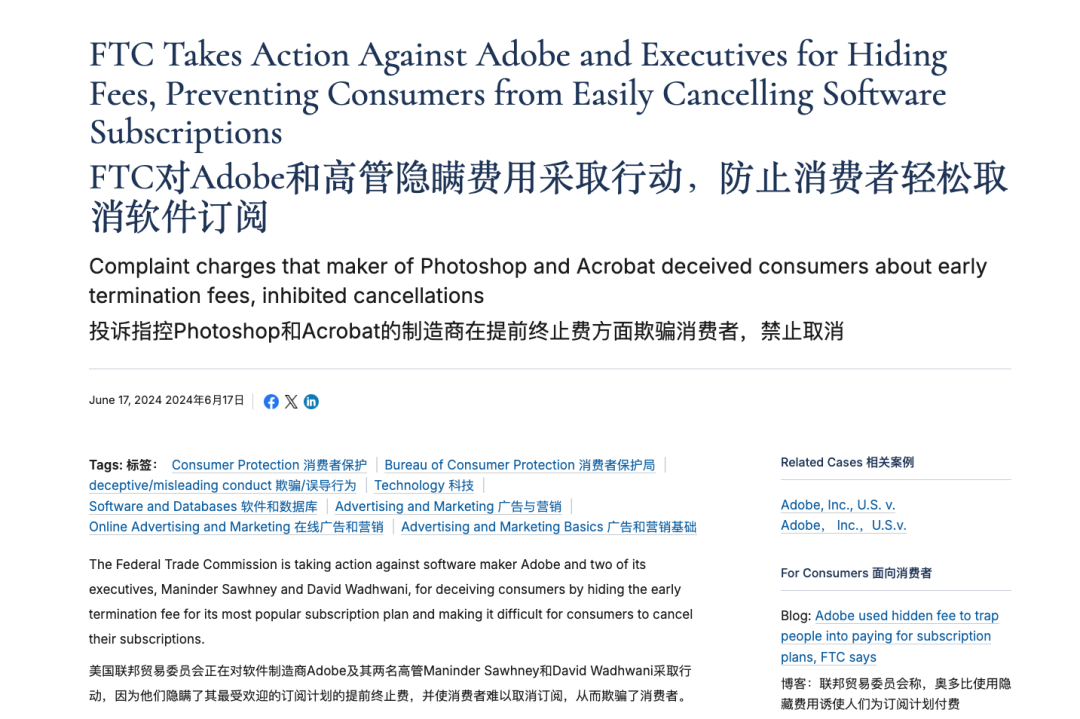

去年六月,Adobe,著名的PS软件母公司,面临美国联邦贸易委员会的指控。指控中指出,Adobe在用户不知情的情况下,为用户注册默认的套餐,而未对相关的重要条款进行清晰披露。

托尼了解了 Adobe 这波国内各大平台的规则,于是他感觉, Adobe 这个名字在国内的所有平台上都必须被称为“大哥”。

根据投诉,当消费者通过公司网站购买订阅时,Adobe将消费者推送到其“年度付费月度”订阅方案,这个方案表面上是按月扣款,但实际上要求用户直接订阅一年。

消费者在未满一年内取消订阅时,Adobe将收取额外半个月的订阅费用,以作“提前终止费”,可以被视为一种违约罚款。

开会员的时候跟我说是按月交钱,怎么到头来是按月扣,但是没扣够一年就要我交罚款啊,这签的是到底是会员协议还是卖身契啊!

更离谱的是,这么重要的事儿,Adobe竟然将其小字隐藏在公司网站上,甚至需要消费者将鼠标点到在小图标上才会弹出来,主打一个大家一起来找茬的游戏。

看来套路面前,众生平等,即使是老外也不能幸免。相比之下国内这帮互联网厂商甚至还眉清目秀的,提示的字儿虽然小了点,但起码真的会提前告知,展现出更加明确的责任感和道德感。

然而话又说回来,托尼仍然认为,各个平台现在这些会员开通策略,从合规角度上很难挑出问题,而且让用户用一个比较低的价格先体验一把,然后再决定要不要开通,这甚至是一件好事。

然而,把续费会员的价格藏着掖着就很没必要了。

在近些年来,国内用户的付费订阅习惯虽然尚未到达非常高的水平,但也在稳步增长中。

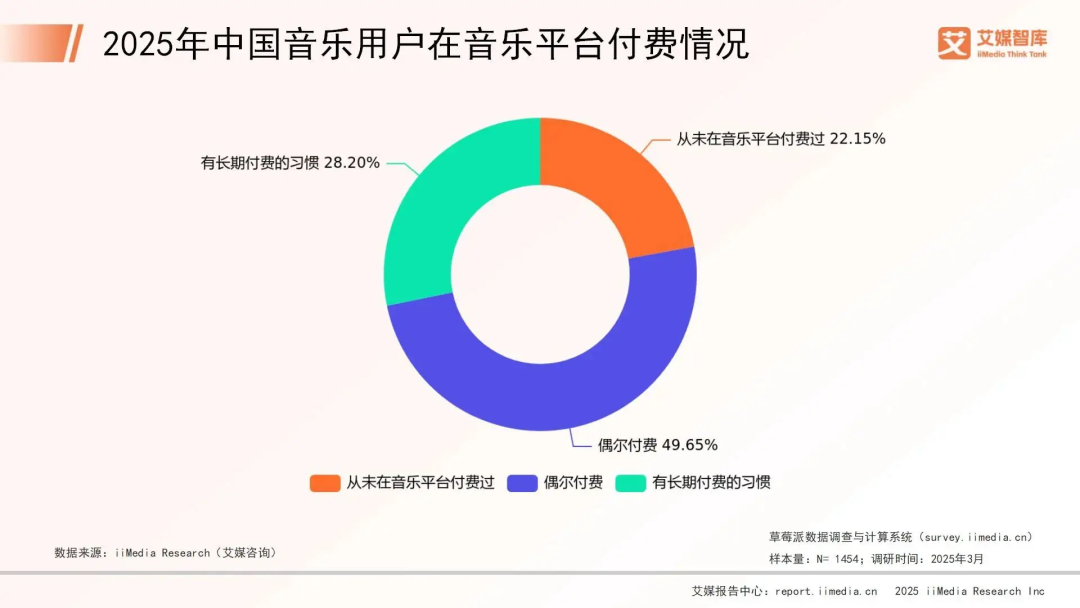

根据艾媒咨询的《2025 年中国音乐行业市场消费行为调查数据》,在音乐软件中听歌的用户中,有49.65%的人选择“偶尔付费”,28.20%的人具有“长期付费的习惯”,而只有22.15%的人从未在音乐平台上付过费。

大家也能感知到,身边的亲朋好友和同事,多少都会在一两个软件里开了会员。

托尼实际上想说的是,只要平台提供的服务质量过关,价格不至于太离谱,仍然会有不少人愿意选择付费订阅的。

在这种情况下,平台竟然还要玩弄首月骨折、次月涨价等等的套路,反而会招致用户的强烈不满,实属不必要。 —— 我知道你们搭建平台、提供服务也是要钱的,所以收取会员费我也无异议。

然而,平台的这种自动续费策略,站在消费者的角度来看,的确是我莫名其妙被扣钱。

估计大部分人不爽的,还有这一点。

因此,平台也希望能够真诚一点,明明白白地告诉我它收取多少钱,提供什么样的服务,退订的相关信息都写得更加清楚一点;在试用期结束时,提供更多的提示,哪怕只是增加一些文字,如“从第二个月起涨价多少”等。

我仍然会考虑订阅付费内容,以获取高质量的内容和独家报道。